快看:江漢平原先民如何適應(yīng)復(fù)雜自然環(huán)境?科技考古揭秘史前人地關(guān)系

中新網(wǎng)北京3月11日電 (記者 孫自法)作為中華民族從古至今的重要繁衍生息區(qū)域之一,江漢平原及周邊地區(qū)史前聚落的先民們是如何認(rèn)知并適應(yīng)當(dāng)?shù)貜?fù)雜自然環(huán)境?又以怎樣的人地關(guān)系創(chuàng)造和延續(xù)璀璨輝煌的史前文明?

中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所劉建國研究員領(lǐng)導(dǎo)的科技考古團(tuán)隊(duì),利用江漢平原多種田野考古與空間信息方面的資料,結(jié)合無人機(jī)拍攝、遺址三維重建與空間模擬等技術(shù),持續(xù)探討史前聚落遺址的微地貌特征及其形成過程,最新研究揭秘江漢平原區(qū)域史前先民認(rèn)識(shí)與改造自然環(huán)境的方式和人地關(guān)系模式。

地處何種自然環(huán)境?

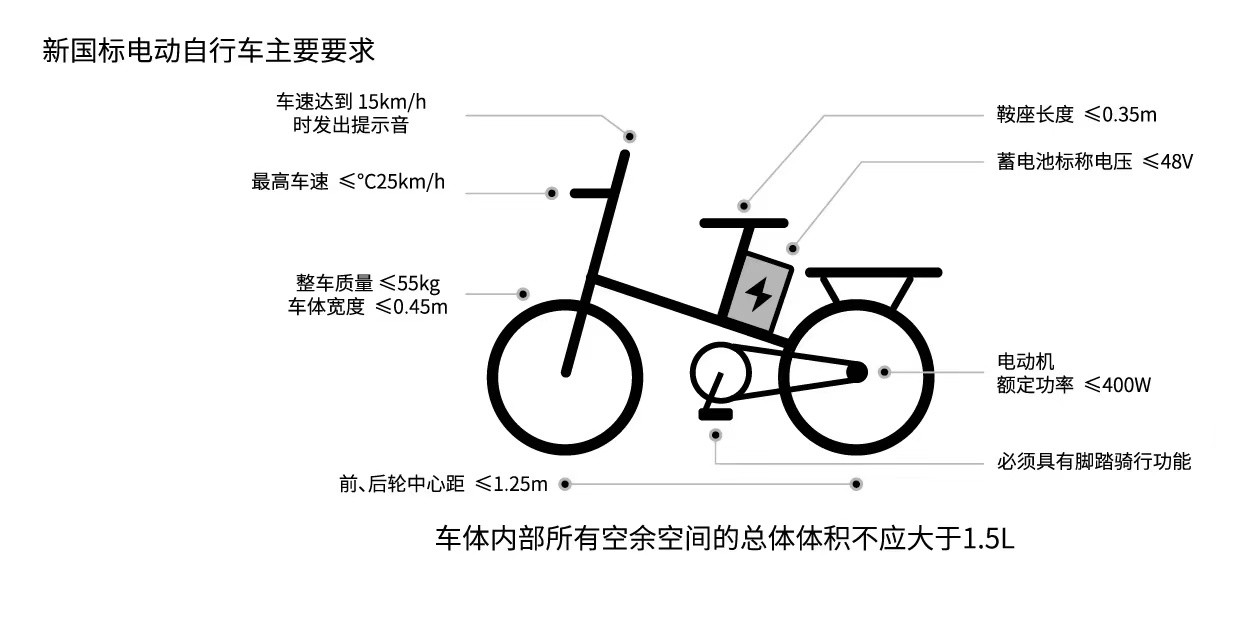

(資料圖)

(資料圖)

劉建國研究員近日在北京接受中新社記者采訪時(shí)介紹說,江漢平原位于長(zhǎng)江中游湖北省的中南部,西起枝江、東迄武漢、北至鐘祥、南與洞庭湖平原相連,東西跨度近300千米,面積約4.6萬平方千米。在地形上,其西有鄂西山地,北靠大洪山,東北是大別山丘陵,東南為江南丘陵,地勢(shì)低洼、河網(wǎng)密布。目前,田野考古工作已發(fā)現(xiàn)自大溪文化(距今6500年―距今5300年)開始,江漢平原周邊地區(qū)的史前文化穩(wěn)步發(fā)展,至屈家?guī)X(距今5300年―距今4600年)、石家河文化(距今4600年―距今4000年)時(shí)期達(dá)到巔峰階段。

江漢平原雨量充沛,土壤肥沃,氣候適宜,自古以來就適合種植水稻等農(nóng)作物。在葉家廟、三房灣、屈家?guī)X等遺址發(fā)掘區(qū)浮選的植物遺存中,水稻都占有絕對(duì)多數(shù),測(cè)年結(jié)果反映屈家?guī)X遺址稻作農(nóng)業(yè)的出現(xiàn),可追溯到距今約5800年。江漢平原居民選擇以稻為主粟為輔的農(nóng)業(yè)種植體系,是江漢平原新石器時(shí)代晚期階段的整體農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)面貌。

然而,江漢平原位于東部季風(fēng)區(qū),受季風(fēng)變化的影響特別明顯,每年的時(shí)令、降水等并非一成不變,往往有很大差異,加之江漢平原特殊的地貌類型,致使梅雨季節(jié)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)洪澇災(zāi)害;夏秋季節(jié)水稻生長(zhǎng)需要大量水源的時(shí)候,往往又會(huì)出現(xiàn)高溫少雨的伏旱、秋旱天氣。

在生產(chǎn)力水平比較低下的史前時(shí)期,江漢平原先民們?yōu)榱硕ň由妫紫缺仨氝x擇、控制、管理好水源,才能夠種植好農(nóng)作物,史前文明才能夠不斷發(fā)展、壯大。因此,每個(gè)聚落都應(yīng)該是史前先民悉心選擇、權(quán)衡之后認(rèn)為的理想場(chǎng)所,每個(gè)聚落也會(huì)為了適應(yīng)周邊環(huán)境而采取各自的應(yīng)對(duì)方式。

他指出,為探討江漢平原及其周邊地帶重要史前聚落的人地關(guān)系特征,科技考古團(tuán)隊(duì)運(yùn)用無人機(jī)拍攝25個(gè)聚落遺址生成的1米分辨率數(shù)字表面模型、研究區(qū)域約30米分辨率的數(shù)字高程模型等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,力圖揭示和解釋重要史前聚落的形成過程。根據(jù)25個(gè)重要史前聚落的分布特征,將江漢平原史前聚落分布區(qū)域分為華容隆起地帶、荊山南麓、大洪山南麓、大別山西南等4個(gè)面積為75千米×50千米的小區(qū)域進(jìn)行局部分析。

研究有何重要發(fā)現(xiàn)?

劉建國表示,在江漢平原眾多史前聚落遺址中,長(zhǎng)江以南的走馬嶺、青河城、雞鳴城遺址,處于水患頻發(fā)的平坦地域,城垣的首要功能應(yīng)該是防洪,而且走馬嶺和雞鳴城內(nèi)部高低差異較大,應(yīng)該是既有居住區(qū),又有種植區(qū)。大洪山南麓的龍嘴、笑城、門板灣等聚落,周邊高程不足30米,為了生存,修筑防洪設(shè)施應(yīng)是必須的選項(xiàng)。此外,陰湘城靠近沮漳河、門板灣靠近富水河、張西灣靠近灄水、葉家灣位于澴水岸邊,其中陰湘城、張西灣所在地的高程稍高,但雨季較大河流出現(xiàn)的洪峰也具有很大的破壞力,迫使這些河流附近的聚落修建城垣類防洪設(shè)施。

城河、陶家湖、馬家垸等聚落的海拔雖然比較高,但都處于河谷之中,特別是城河遺址與陶家湖遺址攔截了流域面積不大的河流,徹底改造了周邊環(huán)境,合理調(diào)控水利資源,為居民生存和農(nóng)業(yè)種植創(chuàng)造最佳的條件,堪稱史前治水文明的兩個(gè)“樣板工程”。石家河、王古溜等聚落則是根據(jù)具體情況,靈活機(jī)動(dòng)地修建水利設(shè)施,提升聚落自身的適應(yīng)能力。

他說,環(huán)壕聚落方面,葉家灣位于較高的大型臺(tái)地之上,不會(huì)受到水患威脅;屈家?guī)X、荊家城、余家崗等聚落海拔較高,且均位于相對(duì)位置較高的臺(tái)地上,小環(huán)境本身就具有很好的防洪功能,所以不必修筑垸、堰等設(shè)施。曬書臺(tái)、邊畈等所處地勢(shì)較高,所在流域面積不大,周邊有自然河曲環(huán)繞(也有可能在自然河曲的基礎(chǔ)上進(jìn)行加工),所以洪澇威脅不大。

比較特殊的是光華和楊家嘴兩個(gè)聚落,均處于較大河流的岸邊,沒有發(fā)現(xiàn)修筑合適的設(shè)施應(yīng)對(duì)洪澇災(zāi)害。楊家嘴應(yīng)是葉家廟的附屬聚落,可能具有使用功能上的區(qū)分,洪澇災(zāi)害發(fā)生的時(shí)候居民可以去葉家廟躲避。近期的田野考古工作發(fā)現(xiàn),光華遺址擁有完整的城垣類結(jié)構(gòu)。

科技考古團(tuán)隊(duì)通過對(duì)江漢平原各聚落數(shù)字表面模型的分析比較,發(fā)現(xiàn)走馬嶺、馬家垸、雞鳴城、城河、陶家湖等聚落似乎具有雙重環(huán)壕結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)可能具有年代早晚的差異,反映聚落不斷發(fā)展擴(kuò)大的變化過程,但也有可能是為聚落內(nèi)部的不同功能分區(qū)而造成的結(jié)果。聚落內(nèi)部的低洼地帶應(yīng)該是用于種植、養(yǎng)殖等,人們居住在較高的地帶。

構(gòu)建怎樣人地關(guān)系?

劉建國指出,地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)的江漢平原,土地肥沃,降水量豐富,但特殊的地理環(huán)境導(dǎo)致初夏季節(jié)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)特大暴雨,導(dǎo)致洪澇頻發(fā),夏秋季節(jié)又常常出現(xiàn)伏旱和秋旱,對(duì)人類生存和農(nóng)業(yè)種植均構(gòu)成很大的威脅。為此,史前人類為能夠在江漢平原繁衍生息,基本掌握了當(dāng)?shù)貧夂颉⑺础h(huán)境等多項(xiàng)特征,審慎選擇合適的居住與耕種地域,對(duì)自然環(huán)境中的水資源進(jìn)行合理整治、管理、調(diào)配,使定居生活成為可能。然后,先民們?cè)诰铀苓呥M(jìn)行農(nóng)耕種植,飼養(yǎng)家畜,達(dá)到人與自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一,有了穩(wěn)定的居所與耕種地域,人們豐衣足食,才會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的社會(huì)分工,人類文明才有可能持續(xù)發(fā)展。

其中,作為江漢平原史前兩大代表性聚落群,屈家?guī)X聚落群擁有完整而封閉的山前沖積平原,整體流域面積近60平方千米,水源充沛,有適合居住的侵蝕殘留臺(tái)地,能夠很好避免水患的侵?jǐn)_,河谷沖積平原用于耕種農(nóng)作物。通過修建攔水堤壩合理調(diào)配水源之后,基本上可以做到旱澇保收,從而成為一處極為理想的史前文明發(fā)祥地。

石家河聚落群地處崗地與濕地、湖沼交匯地帶,從早期的龍嘴、譚家?guī)X發(fā)展到超大規(guī)模的聚落群,史前居民改造環(huán)境、治理水源的理念與方式都在不斷變革,在10余平方千米的山前崗地上創(chuàng)造出燦爛的石家河文化。

劉建國總結(jié)認(rèn)為,江漢平原上史前聚落眾多,各聚落所處的自然環(huán)境不盡相同,古人對(duì)所處環(huán)境中地勢(shì)與水資源的認(rèn)識(shí)和理解也有差異,導(dǎo)致史前先民利用與治理周邊環(huán)境的模式也是見仁見智、各有千秋,體現(xiàn)出江漢平原史前居民非凡的智慧、先進(jìn)的理念與強(qiáng)大的創(chuàng)造力,能充分利用有限的自然、地理資源,組織、協(xié)調(diào)人力加以改造,達(dá)成人地關(guān)系的和諧統(tǒng)一,從而創(chuàng)造出輝煌燦爛的史前文明。

關(guān)鍵詞:

相關(guān)閱讀

-

快看:江漢平原先民如何適應(yīng)復(fù)雜自然環(huán)...

中新網(wǎng)北京3月11日電(記者孫自法)作為中華民族從古至今的重要繁衍生... -

全球聚焦:井深9396米 亞洲陸上最深油...

建設(shè)中的果勒3C井(2月9日攝,無人機(jī)照片)。新華社記者李響攝新華... -

全球今亮點(diǎn)!官方報(bào)道信息量大!專家:...

【環(huán)球時(shí)報(bào)-環(huán)球網(wǎng)報(bào)道記者郭媛丹】據(jù)央視《軍事報(bào)道》3月9日?qǐng)?bào)道,... -

全球快看:高質(zhì)量發(fā)展·蹲點(diǎn)日記丨一個(gè)...

新華社天津3月10日電一個(gè)總投資15億元、年產(chǎn)20GW的光伏膠膜項(xiàng)目簽約... -

2024年臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉投票日確定

中新網(wǎng)3月10日電據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)當(dāng)局“中選會(huì)”10日宣布,... -

最新研究表明:蜜蜂需要從小跟隨成蜂學(xué)...

新華社報(bào)道最新研究發(fā)現(xiàn),蜜蜂需要從小跟隨成蜂學(xué)習(xí)蜂舞,才能精準(zhǔn)...

- 快看:江漢平原先民如何適應(yīng)復(fù)雜自然環(huán)境?2023-03-11

- 哈工大附中民轉(zhuǎn)公_哈工大附中 天天動(dòng)態(tài)2023-03-11

- 邁克爾杰克遜經(jīng)典mv_杰克遜 漂白 當(dāng)前速看2023-03-11

- 世界觀焦點(diǎn):狂父2023-03-11

- A輪投后估值接近百億,阿維塔實(shí)力進(jìn)一步得2023-03-11

- @海鹽人,最高狂降10萬元!30?多個(gè)知名品2023-03-11

- 快資訊:哈曼與法拉利達(dá)成戰(zhàn)略合作,打造未2023-03-11

- “湖北好人”走進(jìn)鋼城十小 向?qū)W生講誠信故2023-03-11

- 當(dāng)前消息!鄂企研制超高強(qiáng)度主纜鋼絲突破國2023-03-11

- 湖北區(qū)縣微信2月榜:“大成武昌”衛(wèi)冕 2023-03-11

- 世界最長(zhǎng)跨海高速鐵路橋海上工程正式開工 2023-03-11

- 河南太昊陵廟會(huì)“41萬黃金攤位”半月已回本2023-03-11

- 隕怎么讀_隕落的意思2023-03-11

- 【天天聚看點(diǎn)】口袋西游100級(jí)裝備_口袋西游2023-03-11

- 美國硅谷銀行倒閉,浦發(fā)硅谷銀行公告:有獨(dú)2023-03-11

- 最新快訊!總投資約5.6億元 廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)2023-03-11

- 翔安南部新城新浦嘉園安置房建設(shè)進(jìn)度提前 2023-03-11

- 武漢軍山街道干群攜手共植1000余株香樟 每2023-03-11

- 武漢鳳凰苑青少年種下屬于自己的“春天”2023-03-11

- 武漢黃陵社區(qū)兒童志愿者利用課后時(shí)間學(xué)雷鋒2023-03-11

- 3cm魚刺“游”進(jìn)食管 醫(yī)生:看我用食管鏡2023-03-11

- 醉酒乘客將手機(jī)落在出租車上 熱心的哥及2023-03-11

- 武漢蒲潭社區(qū)陽光家園:“植”此青綠 共建2023-03-11

- 末節(jié)血管細(xì)如絲 醫(yī)生妙手再植“復(fù)活”2023-03-11

- 湖北省直微信2月TOP30榜:“湖北文旅之聲”2023-03-11

- 當(dāng)前熱訊:武漢龍湖社區(qū)為綠色充“植” 共2023-03-11

- 全球聚焦:井深9396米 亞洲陸上最深油氣水2023-03-11

- 保衛(wèi)龍眠神殿怎么破壞圣地_保衛(wèi)龍眠神殿-天2023-03-11

- 觀速訊丨qq飛車豪華紫鉆和紫鉆有什么區(qū)別_q2023-03-11

- 從M1到無限方程FMA,一汽奔騰持續(xù)自我刷新2023-03-11